Seite 5 von 9

„Dass ich bei zwei Bewerbern den Mann nehme,

müssen Sie doch wohl verstehen.“

Annette Schücking-Homeyer

1920 – 2017

Sassenberg

Warendorf

Recht/Rechtlosigkeit

Soziales Engagement

Annette Schücking-Homeyer

Mit dieser Begründung lehnte der Präsident des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf 1953 Annette Homeyers Bewerbung als Richterin ab, obwohl sie als Alleinverdienerin – ihr Mann studierte – für den Familienunterhalt sorgen musste. Als sie daraufhin auf ihre Planstelle am Amtsgericht in Duisburg zurückkehrte, wurde sie einem kleinen Schöffengericht vorgesetzt, da sie nach Meinung des zuständigen Präsidenten dort „im Strafrecht am wenigsten Unfug“ anrichten könnte. Überhaupt war man noch in den 50er Jahren der Meinung, dass verheiratete Frauen keine Beamtinnen sein sollten. Auch der Münsteraner Regierungspräsident schätzte „studierte Frauen“ nicht, dennoch wurde sie dort zunächst nach ihrem Studium in das Oberversicherungsamt aufgenommen und konnte als Richterin tätig werden. Schon 1948, als ihr die eigentlichen Diskriminierungen als ‚juristische Frau‘ noch bevorstanden, gründete sie gemeinsam mit einigen anderen Juristinnen den „Deutschen Juristinnenbund“ (djb).1

Bereits ihr Ururgroßvater Paulus Modestus Schücking, Ehemann von Katharina Busch, war Jurist und seiner Zeit voraus, hatte er sich u. a. bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die Legalisierung gemischtkonfessioneller Ehen eingesetzt. Auch ihr Vater, der Rechtsanwalt Dr. Lothar Schücking, war seinen Zeitgenossen unbequem und musste bereits 1933 seine Kanzlei in Dortmund wegen angeblicher „kommunistischer Betätigung“ aufgeben.

Annette wurde schließlich die erste Juristin in der Familie. 1938 hatte sie ihr Studium in Münster aufgenommen. Zuvor hatte sie ihr Abitur in Warendorf abgelegt. Denn obwohl die Familie Schücking ursprünglich in Dortmund wohnte, verbrachten Annette und ihre Geschwister Engelbert und Sibylle stets die Sommerschulzeit in Sassenberg, wo die Mutter den Schückingschen Hof bewirtschaftete. 1933, nach dem Verlust der Kanzlei des Vaters, zog die gesamte Familie dauerhaft nach Sassenberg. Als ihre eigenen Kinder Jan und Anja in den 50er Jahren geboren wurden, gab Annette ihren Beruf nicht auf, richtete weiter. 1965 ließ sie sich an das Sozialgericht in Detmold versetzen.

Seit ihrer Pensionierung im Jahre 1983 setzt sich Annette für vielfältige soziale Probleme ein, die bereits in ihrem Berufsalltag eine zentrale Rolle spielten. Sie initiierte z. B. den Frauengeschichtsladen in Detmold, engagierte sich gegen Gewalt an Frauen und richtete 1979 mit ihrer Schwester Sibylle das Frauenhaus in Warendorf ein. Gemeinsam mit ihr kämpfte sie in NRW dafür, dass bei Fällen „Häuslicher Gewalt“ immer von Amts wegen ermittelt werden muss. Nachdem Ende der 90er Jahre ein entsprechender Erlass herausgegeben wurde, wird seit dem 01.01.2002 dieses Recht bundesweit im Gewaltschutzgesetz geregelt.

2003 wurde Annette Schücking-Homeyer mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Heute widmet sich die gebildete Frau fast ganz der Erinnerungskultur, sortiert und kommentiert den großen Nachlass der Familie und wird häufig als Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts angesprochen.

Christa Paschert-Engelke

1 Röwekamp, Marion, Juristinnen, Lexikon zu Leben und Werk, Baden-Baden 2005, S. 378-380.

„Item de leue hillige yunffer Thiadilda was so hillich dat men des nicht vthspreken en kann“1

Thiatildis von Freckenhorst

9. Jahrhundert

Warendorf

Kloster/Kirche/Religion

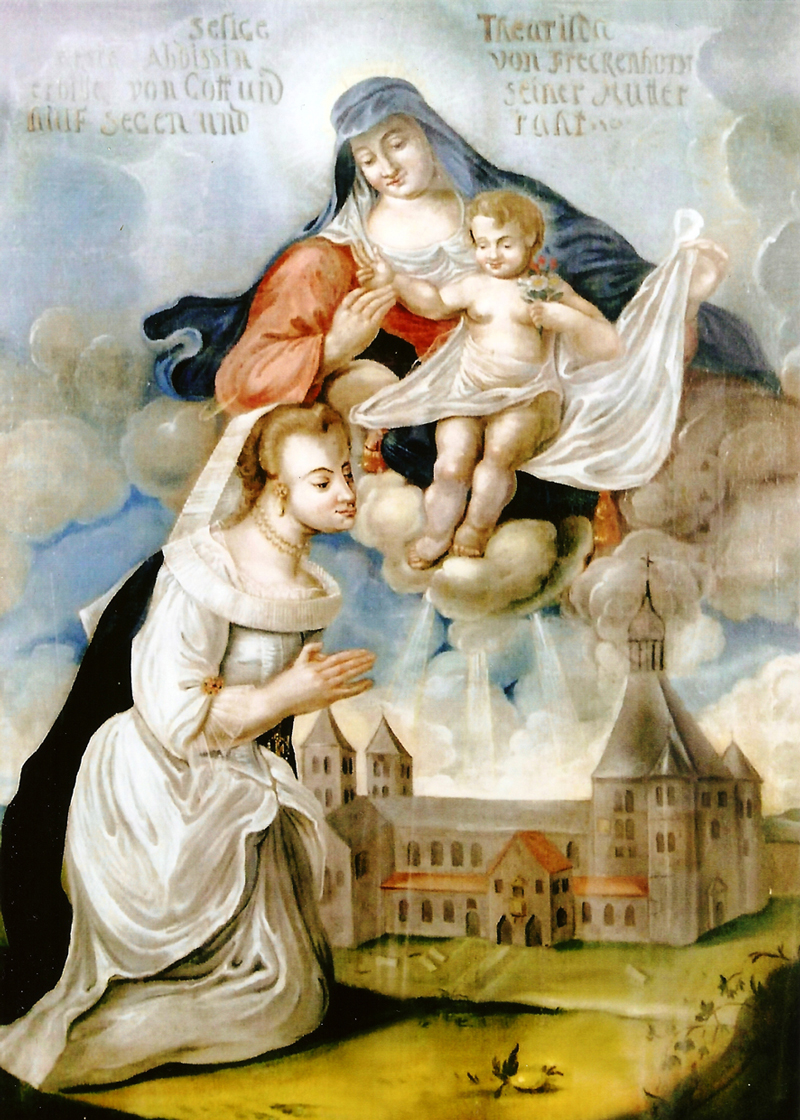

„Selige Theatilda / erste Abdissin von Freckenhorst / erbitte von Gott und seiner Mutter / hülf segen und raht“

Ölgemälde, 18. Jh. mit einer Ansicht der Stiftskirche von Norden, jetzt im Altenheim Dechaneihof Freckenhorst

Foto: © Fotostudio Kaup Warendorf

heißt es von der famula Dei (Dienerin Gottes) Thiatilda, der ersten Äbtissin des Stiftes Freckenhorst, in dem zweisprachigen Legendar aus dem 15. Jahrhundert.

Das kinderlose sächsische Herrscherehepaar Geva und Everword hatte 856 an einem Ort, der vermutlich vordem eine Kultstätte des germanischen Fruchtbarkeitsgottes Fricko gewesen war, und in dessen Nähe sich wichtige Handelswege kreuzten, ein Kloster und eine Kirche gestiftet als sichtbares Zeichen neuer Herrschaftsstruktur und -kultur.

In Freckenhorst entstand eines der ersten Frauenklöster in Westfalen. Mit dem Engagement der Stifter war die persönliche Hoffnung verbunden, dass sich die adligen Jungfrauen im Kloster in ihren Gebeten für das Seelenheil des Stifters und der Stifterin einsetzten. Zu Beginn der Christianisierung in Westfalen sind bis ins 10. Jahrhundert vor allem Frauengemeinschaften gegründet worden.2

So wenig wie die Wahl des Standortes überließ man von Anfang an die Besetzung des Äbtissinnenamtes dem Zufall. Die Legende erzählt, dass die kleine Thiatilde, als sie ihrem Pflegevater Everword entgegeneilen wollte, in ein Gefäß mit heißem Wasser stürzte. Da sie unversehrt blieb, versprachen ihre Pflegeeltern, sie Gott zu weihen, und übergaben sie dem Kloster.

Über das weitere Leben der ersten Äbtissin Thiatildis ist wenig bekannt. Schon bald nach ihrem Tod wurde sie jedoch als Heilige verehrt. Ihr Todestag soll ein 30. Januar gewesen sein, zumindest wird er seit dem 11. Jahrhundert mit einem Festessen im Konvent und einer Armenspeisung begangen. An diese Tradition knüpft bis heute das sogenannte Thiatildis-Essen an.

Mit Ausbruch der Reformation im 16. Jahrhundert geriet Thiatildis zunächst in Vergessenheit, bis 1609 die Äbtissin Elisabeth von Berge die Gebeine der Heiligen ausgraben und in einer Tumba neben einem Brunnen bestatten ließ. Dem Wasser dieses noch heute erhaltenen Thiatildis-Brunnens wurde – vermutlich in Anlehnung an die Legende von Thiatildis Rettung – heilende Kraft bei Augenleiden nachgesagt. 1669 schließlich erhob Bischof Christoph Bernhard von Galen sie zur Ehre der Altäre und stiftete dazu einen kostbaren Silberschrein, der seitdem die Gebeine der Heiligen birgt. Nach unruhigen Jahrzehnten, in denen weder Reformation noch Täuferbewegung an der Klosterpforte Halt machten, wurde im Münsterland vor allem durch Thiatildis die katholische Frömmigkeit erneut belebt.

Christa Paschert-Engelke

1 Auch die liebe heilige Jungfrau Thiadilda war so heilig, dass man es nicht aussprechen kann.

Zitiert nach: Signori, Gabriela u.a. (Hg.), Das Freckenhorster Legendar, Bielefeld 2003, S. 61

2 dazu Muschiol, Gisela, „Versorgungsfälle“ oder selbstbewusste Frauenfrömmigkeit? Die Frauenklöster Westfalens im Mittelalter, In: Paschert-Engelke, Christa (Hg.), Zwischen Himmel und Erde, Münster 2003, S. 7-16

„Mein Mann kann mir nicht mehr wehtun. Ich will nur, dass meine Kinder gesund und ohne Angst groß werden können.“

Shamsa Shajjar

ca. 1972 – 2000

Ennigerloh

Migration/Gewalt

Recht/Rechtlosigkeit

Grab von Shamsa Shajjar auf dem Friedhof in Westkirchen

Shamsa Shajjar konnte keine Schule besuchen. Sie hat keine Ämter innegehabt, sich nicht beruflich in einer Männerwelt behauptet, keine Karriere gemacht. Sie lebte nur ungefähr ein halbes Jahr im Kreis Warendorf und hat in dieser Zeit doch Spuren hinterlassen.

Geboren in der türkischen Stadt Mersin, wurde sie von ihrem älteren Bruder im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Cousin verheiratet. Er schlug und misshandelte sie von Anfang an, aber die Familie betrachtete dies als Privatangelegenheit, in die man sich nicht einzumischen hatte. Mit vierzehn Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter, drei weitere Kinder folgten. Die Familie zog nach Deutschland. Das Leben von Shamsa und ihren Kindern war geprägt von Gewalt, Angst und Terror durch den Mann und Vater. Sie verließ ihn, als er sie zur Prostitution zwingen wollte und als sie sich sicher war, dass ihre Familie nun diesen Schritt akzeptieren könne.

Sie ging in ein Frauenhaus im Saarland. Da sie dort nicht sicher genug war, kam sie mit ihren Kindern im Sommer 2000 ins Frauenhaus in Warendorf. Im Oktober 2000 zog sie nach Westkirchen, wenig später fand ihr Mann sie dort, und sie ging ins Frauenhaus zurück. Weil das Sozialamt nicht für zwei Unterkünfte zahlen und auch, weil sie nicht mehr davonlaufen wollte, zog sie zurück in ihre Wohnung in Westkirchen. Am Morgen des 7. Dezembers 2000 gegen 8.00 Uhr kam sie mit ihren zwei mittleren Kindern aus dem Kindergarten, wohin sie gerade das jüngste Kind gebracht hatte, als ihr Mann von hinten auf sie schoss. Er hörte erst auf, als das Magazin seiner Waffe leer war, und Shamsa Blut überströmt auf dem Bürgersteig verstarb.

Wenn ich an sie denke, denke ich nicht an Shamsa als Opfer. Ich denke an sie als Frau, die überall Freunde fand und Menschen, die sie schätzten und liebten: die Nachbarin im Saarland, die ihr half, sich in Deutschland zurechtzufinden, ihre Anwältin, die Frauen in den beiden Frauenhäusern, in denen sie Zuflucht suchte, ihre Vermieter in Westkirchen. Ich denke an sie als die kluge, sehr aufrichtige und aufrechte, ungebrochene Frau. Ich denke an ihr inniges Verhältnis zu ihren Kindern. Ich denke an sie als dem mutigsten Menschen, dem ich je begegnet bin. Ich denke an die Frau und Mutter, die mir sagte, dass ihr Mann sie eines Tages töten wird, er ihr aber dennoch nichts mehr antun könne. Sie habe nur den einen Wunsch, dass ihre Kinder ohne Angst und Gewalt heranwachsen können. Das hat sie erreicht.

Weil auch die Menschen in Westkirchen und im Kreis Warendorf Shamsa nicht vergessen wollten, haben sie für Shamsa vor der Kirche in Westkirchen einen von der Künstlerin Brigitte Schröder (Beckum) geschaffenen Gedenkstein in das Pflaster eingelassen.

Claudia Engelberts1

1 Die Autorin Claudia Engelberts war Ansprechpartnerin für Shamsa Shajjar im Frauenhaus.

„Frauen Warendorfs, wahret Euer gutes Recht und wählt die Frauen-Liste.“1

Clara Schmidt

geb. Willebrand | 1874 – 1949

Warendorf

Politik/Verwaltung

Clara Schmidt

1924 wurde in Warendorf der Rat der Stadt neu gewählt. Die Frauen wollten Clara Schmidt ins Parlament entsenden, aber keine Partei verzichtete auf einen Sitz. Daraufhin erstellten Warendorfer Frauen eine Frauenliste mit sieben angesehenen Bürgerfrauen, vorneweg Clara Schmidt. Nach dem Tod ihres Mannes Edmund, Oberlandesgerichtsrat in Karlsruhe, war sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, und engagierte sich als rührige Vorsitzende des Frauenbundes, die auch politische Themen diskutierte, wie Fragen der Mädchenschulbildung, Jugendfürsorge, Kino, Armenfürsorge, Betreuung der Wöchnerinnen und die neuen Wohlfahrtsgesetze: Es gibt gewisse Dinge, wo ein Frauenzimmer schärfer sieht, als hundert Augen der Mannspersonen!

Für die Frauenliste warb sie mit den anderen Kandidatinnen von Haus zu Haus. Bei den Frauen fanden sie viel Verständnis, die Männer knurrten oft: „Frauen gehören hinter die Kochpötte und sollen lieber auf ihre Kinder aufpassen!“ Der Stadtverordnetenvorsteher verkündete: „Solange ich im Rathaus bin, kommt kein Unterrock ins Stadtparlament!“ Die Kunde von den mutigen Frauen verbreitete sich über ganz Deutschland. Große Zeitungen brachten lange Artikel mit den Schlagzeilen: „Amazonenschlacht in Warendorf! – Da werden Weiber zu Hyänen! – Schmerz, lass nach!“ Ein Londoner Blatt titelte: „Wir beglückwünschen und grüßen die Warendorfer Suffragetten!“

Die letzten Tage und Nächte vor der Wahl waren zermürbend. Flugblätter, auf denen die Frauen lächerlich gemacht wurden, flatterten in die Häuser. Ehemänner wurden bedrängt, ihre Frauen an der Leine zu halten, und Spottgedichte mit Musikbegleitung wurden nachts vor den Häusern der Kandidatinnen gesungen. Am Wahltag, dem 4. Mai 1924, kam die Überraschung: Die Frauenliste errang vier Sitze im Stadtparlament mit Clara Schmidt an der Spitze. Auch nach Amtsantritt mussten sich die Frauen Demütigungen gefallen lassen. In der ersten Ratsversammlung erklärte der Stadtverordnetenvorsteher nach kurzer Beratung: „Ich schließe hiermit die Versammlung und bitte die Herren ins Nebenzimmer.“ Die vier Frauen wurden ausgeschlossen. Zur Fronleichnamsprozession mischten sie sich im Schwarzseidenen und mit weißen Glacéhandschuhen unter die Ratsherren, welch ein Schock! Ihr Kampf machte in ganz Deutschland Schule. Bei den nächsten Wahlen gab es schließlich Listenplätze für Frauen.

Erst 1933 legte Clara Schmidt ihr Mandat nieder – notgedrungen, da Frauen unter den Nationalsozialisten nicht mehr als Mandatsträgerinnen zugelassen waren.

Mechtild Wolff-Haunhorst

1 Auszug aus einem Wahlplakat, In: Neuer Emsbote, Warendorf vom 23.04.1924

„Vor dem Königlich Preussischen Rechts-Anwalt und Notar von Person und als dispositionsfähig bekannt erschienen der Schuster Everhard Klaverkamp und die Frau Wittwe Kaufmanns Leeser Reinhaus Malchen…“1

Malchen Reinhaus

1809 – 1883

Drensteinfurt

Sendenhorst

Kloster/Kirche/Religion

Grabdenkmal für Malchen Reinhaus mit hebräischer Schrift

Foto: © Sabine Omland

Der Kaufvertrag, den die Witwe Malchen Reinhaus in ihrer Eigenschaft als Frau des verstorbenen Synagogenvorstehers mit dem Schuster Everhard Klaverkamp am 4. Juli 1870 schloss, leitete einen neuen Abschnitt in der Geschichte der kleinen jüdischen Gemeinde Drensteinfurt ein.

Amalia Reinhaus, 1809 in Sendenhorst als Merle Löwenstein geboren, heiratet 1840 Leeser Reinhaus, den Vorsteher der jüdischen Gemeinschaft in Drensteinfurt, damals Filiale der Synagogengemeinde Werne. Bereits 1861 stirbt Leeser Reinhaus. Nach seinem Tod verlieren die Drensteinfurter Juden zunehmend an Einfluss in der Hauptgemeinde Werne. Sie gehören nicht mehr dem Vorstand an und werden nur noch als Stellvertreter in die Repräsentantenversammlung gewählt. In dieser Situation entschließt sich Malchen Reinhaus, ein hinter der katholischen Kirche gelegenes Grundstück für den Bau eines Bethauses zu kaufen. Die wenigen Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinschaft, sieben Familien mit 38 Personen, können nur einen Teil der veranschlagten Baukosten von etwa 1700 Talern aufbringen. So ist der von Malchen Reinhaus gezahlte Kaufpreis von 210 Talern für das Baugrundstück eine wichtige Anschubfinanzierung für das Synagogenprojekt. Als das Bethaus zwei Jahre später eingeweiht wird, haben die Gemeindemitglieder mehr als Dreiviertel der Baukosten durch eine Haussammlung bei den jüdischen Gemeinden in der Provinz Westfalen und durch eigene Beträge aufgebracht, so dass die verbleibende Zinslast für die kleine Gemeinde tragbar ist. Die Synagogeneinweihung, mit einem Ball und einem Konzert gefeiert, markiert den ersten großen Schritt der Drensteinfurter jüdischen Gemeinschaft in die Selbständigkeit, die allerdings erst 1890 formal vollzogen wird. Im selben Jahr geht auch das Synagogengrundstück durch testamentarische Verfügung der 1883 verstorbenen Malchen Reinhaus in den Besitz der jüdischen Gemeinde über.

Offenbar spielte nicht nur Malchen Reinhaus eine wichtige Rolle in der jüdischen Gemeinde. So nahm Lena Reinhaus noch 19 Jahre nach dem Tode ihres Mannes sein Stimmrecht wahr und 1925 gehörte Drensteinfurt zu den wenigen jüdischen Gemeinden, die den Frauen das aktive und passive Wahlrecht für die Repräsentantenwahlen einräumten.

Sabine Omland

1 Stadtarchiv Drensteinfurt

„Warendorf, Stadt an der Ems, Du dreimal Bewahrte, Freundlich grüßt mich Dein Bild früh beim Erwachen schon.“1

Agnes Miegel

1879 – 1964

Warendorf

Literatur/Dichtung

Agnes Miegel, die Tochter eines Königsberger Kaufmanns, wandte sich nach der Ausbildung zur Säuglingsschwester in Berlin 1899/1901 und der Tätigkeit als Erzieherin in England 1902/03 ganz dem literarischen Schaffen zu. 1907 gelang es ihr, sich mit Veröffentlichungen von Balladen und Liedern in der Literaturszene zu etablieren. In ihren sentimentalen Gedichten und archaisch anmutenden Erzählungen verklärte sie ihre ostpreußische Heimat hymnisch. Ihre Beiträge für deutschnational orientierte ostpreußische Zeitungen fanden eine breite öffentliche Resonanz, sie wurde nach dem Ersten Weltkrieg zur „Stimme Ostpreußens“. In dieser Zeit hatte sie auch Kontakte zur sozialistischen Frauenbewegung. Deren finanzielle Förderung lehnte sie allerdings ab: „Ich kann nicht bei rechts angestellt sein und mich von links aushalten lassen.“ 1924 verlieh ihr die Universität Königsberg die Ehrendoktorwürde.

1933 fiel Agnes Miegel die Rolle zu, die Dichtung des „Dritten Reichs“ zu verkörpern, denn ihre ost- und altpreußische Thematik passte in die NS-Blut- und Boden-Ideologie. Die HJ umgab sie mit Verehrung, während sie selbst der NS-Frauenschaft (1937) und der NSDAP erst 1940 beitrat. Neben vielfältigen Ehrungen stiftete die Amtsleitung der NS-Kulturgemeinde eine Agnes-Miegel-Plakette. Miegels Bewunderung für Heine und Werfel sowie Freundschaften mit jüdischen Familien hielten sie nicht davon ab, verklärende Hymnen auf den Krieg und Hitler zu verfassen. Ende Februar 1945 musste sie die Flucht aus Königsberg antreten und erreichte schließlich mit einem Flüchtlingstransport Westfalen-Lippe.

Agnes Miegel reklamierte nun für sich, eine unpolitische Dichterin zu sein, erzielte mit ihren Büchern weiterhin hohe Auflagen und wurde ausgezeichnet. Ihre Lesereise 1949 nach Warendorf fand große Resonanz. Über ihren Besuch schrieb sie einen Essay und widmete später der Stadt mehrere ihrer Werke wie die 1952 geschaffene „Hymne an Warendorf“, die 1954 im Rahmen eines großen Musikfestes zur Uraufführung kam. 1959 wurde die Kreisstadt zum Stiftungsort für die Agnes-Miegel-Plakette, die bis 1993 für Verdienste um die ostdeutsche Kultur und die Integration der Vertriebenen verliehen wurde. Neben Straßennamen im Kreis erinnert eine Bronzetafel am Warendorfer Rathaus an sie.

Agnes Miegels literarische Bedeutung und ihre Stellung in der deutschen Literaturgeschichte waren nach ihrem Tode 1964 umstritten. Mitte der 1980er Jahre entspann sich in Warendorf eine lokalpolitische Kontroverse um ihr Andenken. In ihrer Heimat, im nördlichen Ostpreußen, erlebte ihr Werk seit der Wende 1989 unter der dortigen russischen Bevölkerung eine Renaissance, was bei deutschen Beobachtern, je nach politischem Standort, Überraschung bis Irritation auslöste.2

Jürgen Gojny

1 Mit diesen Worten ehrte die ostpreußische Dichterin Agnes Miegel Warendorf 1952. In: Kreisheimatverein Beckum-Warendorf (Hg.), Jahrbuch des Kreises Warendorf 2008, S.160.

2 Ausführlicher auch: Jürgen Gojny, Agnes Miegel. In: Spuren. Beiträge zur Familienforschung. Münster, April 2008 und ders.: Agnes Miegel und Warendorf. In: Münsterland, Jahrbuch des Kreises Warendorf 2009, Warendorf 2008

„Mein Schloss, mein Leben…“

Anna von Ketteler zu Neu-Assen und Schulenburg

* 1572

Wadersloh

Kunst/Architektur

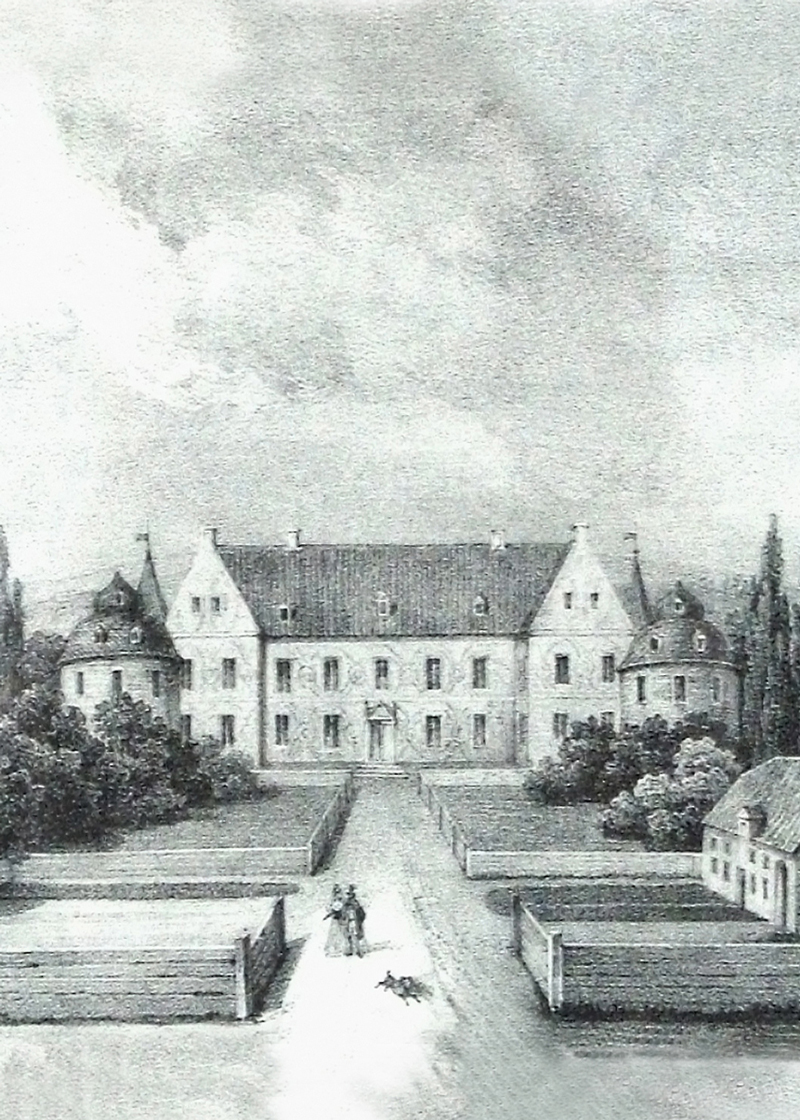

Schloss Crassenstein, Diestedde

Abb.: Illustration aus: Die Rittergüter der Provinz Westfalen. Hg. von Fr. W. Freiherr von Schorlemer-Heringhausen, Paderborn 1837/40

Anna von Ketteler zu Neu-Assen und Schulenburg wuchs mit ihren Schwestern Odelia, Cornelia, Elisabeth und Eva im elterlichen Schloss Assen in Lippetal auf. Gemäß dem damaligen Rollenverständnis zielte die Erziehung der adligen Töchter auf eine ebenbürtige Heirat hin. Entsprechend wurde Anna 1598 mit Franz III. von Wendt zu Crassenstein verheiratet, der in der heimatkundlichen und kulturgeschichtlichen Literatur häufig als „Erbauer“ von Schloss Crassenstein genannt wird, wobei vermutlich der Impuls für einen Neubau von Anna ausgegangen war. Sie ergriff nach ihrer Heirat mit einem Schlossneubau in Diestedde eine der wenigen Möglichkeiten, ihr Lebensumfeld nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Zum adeligen Lebensstil gehörte ein repräsentatives Wohngebäude, das Herrschaftsanspruch und Machtstellung nach außen andeutete, aber auch dem inneren Wirkungsbereich der Hausherrin eine gewisse Noblesse verlieh. Vorbild war zweifellos das elterliche Schloss Assen. 1564 hatte Laurenz von Brachum, einer der herausragenden Architekten der Weserrenaissance, im Auftrag des Goswin von Ketteler mit dem Bau der bis heute erhaltenen unregelmäßigen Mehrflügelanlage auf Assen begonnen, das mit plastischen Ziegelornamenten reich wie in einem Musterbuch der damals geläufigen Schmuckformen ausgestattet ist. Diese Anlage, die 1653 in den Besitz der Familie von Galen überging, formte gewiss Annas ästhetische Vorstellungen eines adäquaten Wohn- und Lebensbereichs, wie sie sich ihn auch für ihre neue Umgebung, dem Sitz der Familie von Wendt zu Crassenstein, wünschte.

So war auch ursprünglich Schloss Crassenstein, dessen Bau erst im Jahr 1636 fertiggestellt werden konnte, mit Backsteinornamenten in Form von Rauten und Kreisen dekoriert. Dieser plastische Fassadenschmuck war Ausdruck des typischen Renaissance-Charakters. In Diestedde wurden die plastischen Schmuckelemente jedoch abgeschlagen, als die Anlage 1840 bis 1845 im Stil des Klassizismus umgebaut und ergänzt wurde. Seit den 1920er Jahren ersetzen nach einem Brand mächtige Mansarddächer aus Schiefer das vormalige Dach des Schlosses, so dass heute nur noch wenig von seinem originären Charakter aus der Zeit Annas von Ketteler zu erkennen ist.

Andrea Brockmann

„…dass sie keinerlei Fesseln ertragen hätte und in jeder Beschränkung durch Ehe oder Beruf unglücklich geworden wäre!“1

Elisabeth Wibbelt

1856 – 1911

Ahlen

Landwirtschaft/Natur

Literatur/Dichtung

Elisabeth Wibbelt

So urteilt der westfälische Heimatdichter Dr. Augustin Wibbelt über seine ältere Schwester Elisabeth, die ihm Vorbild und Muse war. Aufgewachsen sind die sieben Wibbelt-Geschwister auf einem alten Hof, abseits von Vorhelm gelegen. Anders als ihr später literarisch erfolgreicher Bruder durfte die begabte Bauerntochter Elisabeth nicht studieren. „Die Pogg (Augustin) studierte unterdessen fleißig weiter und brachte uns in den Ferien immer neue, schöne Bücher mit.“2

Nach der Volksschule wurde sie zunächst einfache Magd auf dem elterlichen Hof. Obwohl 1872 eine Höhere Töchterschule in Warendorf gegründet wurde, erlaubte der Vater Lisbeth nur eine einjährige hauswirtschaftliche Ausbildung im Kloster Kalvarienberg am Rhein. Danach ging sie als Haushälterin zu Pastor Möllers, einem geistlichen Freund der Familie. Dessen Pastorat lag in Zyfflich am Niederrhein, ganz in der Nähe zu dem ihres Bruders in Mehr.

Ein Blick in das Vorhelmer Personenstandsregister der Zeit gibt einen Einblick in die beruflichen Bedingungen für Frauen ihres Standes im ausgehenden 19. Jahrhundert: Neben Tagelöhnerinnen, Mägden und Näherinnen gab es nur drei Frauen, die mehr oder weniger unabhängig leben konnten: eine Wirtin, Pastors Haushälterin und eine Hebamme. Den Möhnen im Münsterland, also den unverheirateten Töchtern auf den Höfen, und den Öhmen (unverheiratete Söhne) blieb, so regelte es das Erbrecht, zeitlebens die Grundversorgung auf dem Hof. Haupterbe war stets der älteste Sohn. Eine schmale Perspektive für die Frauen, auch für die Möhne Elisabeth!

Heiratsangebote, die an sie herangetragen wurden, schlug sie aus; auch die Bindung an ein Kloster wurde verworfen: „Seit einiger Zeit kehren immer die Gedanken an das Klarissenkloster wieder, es zieht mich dahin und doch scheint mir, ich habe nicht den Beruf, nicht die Kraft dazu.“3

In ihren Gedichten hingegen schaffte sich Elisabeth Wibbelt eine zweite, träumerische Welt der Sehnsucht. Als Pseudonym wählte sich die junge Lisbeth dabei kein geringeres Vorbild als die antike Dichterin Sappho. Während ihr Vielschreiber-Bruder vor allem mit plattdeutscher Erzählkunst und Lyrik populär wurde, schrieb Elisabeth kurze hochdeutsche Texte, heimatbezogene Natur- und Liebeslyrik, später vor allem einfache religiöse Lieder, die nur in den autobiographischen Werken des Bruders öffentlich wurden.

Vor allem mit ihrem Bruder August und seinem Freund Möllers pflegte Elisabeth zeitlebens einen regen geistigen Austausch mit gemeinsamer Lektüre. „Dabei pflegte sie ihre Pfeife zu rauchen. Sie hatte etwas Männliches und Stolzes in Geist und Charakter und war doch echt weiblich in der Reinheit und Zartheit ihres Empfindens“4, schreibt Augustin. Na, Gott sei Dank!

Elisabeth starb mit 55 Jahren in Mehr an einem Nierenleiden, das heute heilbar wäre.

Christa Paschert-Engelke

1 Wibbelt, Augustin, Der versunkene Garten, Münster 1969, 3. Auflage, S. 32

2 Kreis Warendorf (Hg.), Augustin Wibbelt, Das Plauderbüchlein und Erinnerungen von Elisabeth Wibbelt, Rheda-Wiedenbrück 1991, S. 118

3 Tagebuchnotiz v. September 1892 In: Nachlass Augustin Wibbelt, Kreisarchiv Warendorf (Hg.), Warendorf 1991, S. 482

4 Wibbelt, Augustin, Der versunkene Garten, Münster 1969, 3. Auflage, S. 31

„Herr, gib mir Seelen! Gib mir einen Beruf, in dem ich Seelen glücklich machen kann.“1

Elisabeth Tombrock

gen. Mutter Immaculata | 1887 – 1938

Ahlen

Bildung/Wissenschaft

Kloster/Kirche/Religion

Migration

Mutter Immaculata

Foto: © Archiv der Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes Münster

Darum bat die zwölfjährige Elisabeth am 22. April 1900, dem Tag ihrer ersten heiligen Kommunion, in der Marienkirche in Ahlen – ein Ziel, an dem sie ihr ganzes Leben festhalten sollte. Elisabeth Tombrocks Leben war bestimmt von ihrem Glauben und von dem Wunsch, für andere Menschen da zu sein.

1887 in Ahlen im Schatten der Marienkirche geboren, wurde sie früh von ihrer Mutter zur Religion geführt. Deren marianische Frömmigkeit orientierte sich an der Gestalt Mariens als Mutter und Jungfrau. Das 19. Jahrhundert gilt in der Katholizismusforschung als das Zeitalter der weiblichen Frömmigkeit. Weibliche, mütterliche Tugenden wie Helfen, Heilen, Trösten und Dienen standen im Vordergrund. Höhepunkt der intensiven Marienverehrung war die Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis. Später würde Elisabeth Tombrock den Namen Maria Immaculata erhalten, der für sie zum Lebensprogramm werden würde.

Zunächst aber ließ sie sich als Lehrerin ausbilden, erkrankte gegen Ende der Ausbildung schwer an Kehlkopf- und Knochentuberkulose, der rechte Zeigefinger musste amputiert werden. Die Ärzte gaben ihr nur noch wenig Zeit zu leben. Sie jedoch war davon überzeugt, dass ihr die Muttergottes in Lourdes helfen würde. Und wirklich – 1909, am Fest Mariä Himmelfahrt, erlebte sie ihre wundersame Heilung. Kurz darauf erreichte sie ein Brief von Bischof Bahlmann, der für die Mission in Brasilien eine deutsche Ordensfrau mit pädagogischem Geschick suchte und von Elisabeths Wunsch, Klarissin zu werden, erfahren hatte. Sofort sagte Elisabeth zu. War das nicht genau die Kombination von Beruf und Berufung, die sie sich gewünscht hatte? 1910 wurde sie im Klarissenkloster in Münster als Klarissin von der Unbefleckten Empfängnis eingekleidet.

Ihre Reise führte sie 1910 nach Santarem am Amazonas, dort schuf sie das Fundament für eine neue Ordensgemeinschaft, bildete Novizinnen aus und unterrichtete den Katechismus. Bei einem Heimataufenthalt sammelte sie Spenden sowohl für Santarem in Brasilien als auch für das geplante Lourdeskloster in Münster, das die erste Niederlassung in Deutschland wurde.

1916 bestimmte der Papst Schwester Immaculata zur Oberin der neuen Gemeinschaft in Santarem. Seit 1929 heißt die Kongregation Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes. Obwohl Schwester Immaculata schwer herzkrank wurde und ab 1922 ihr Krankenzimmer nicht mehr verlassen konnte, leitete sie den Orden bis 1936. Zwei Jahre später verstarb sie nach langer Krankheit in St. Bonaventure in den USA. Heute leben Schwestern aus Elisabeths Orden in Brasilien, den USA, Namibia, Taiwan, auf den Philippinen und in Deutschland – zum Beispiel im renovierten Lourdeskloster an der Frauenstraße in Münster.

Ulrike Rossi-Epke

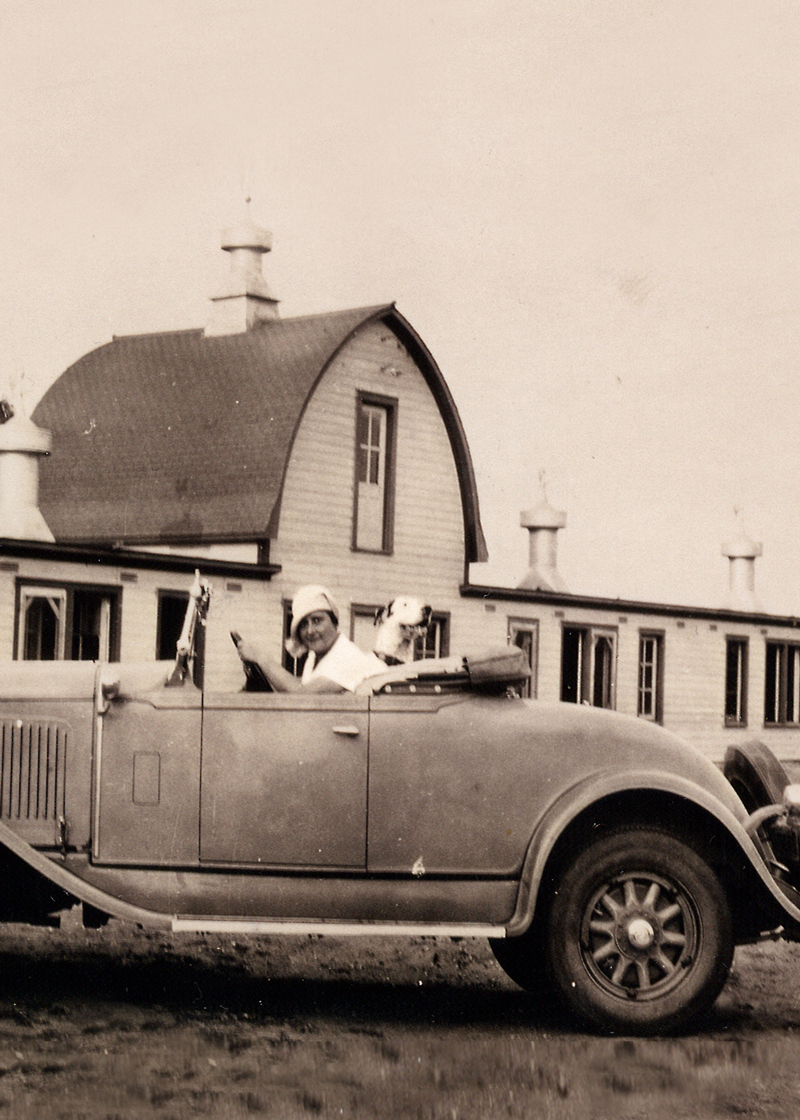

„…wenn mein Wagen wieder läuft“1

Dr. Frieda Schwarz

geb. Bahl | 1887 – 1954

Ostbevern

Politik/Verwaltung

Recht/Rechtlosigkeit

Frieda Schwarz als leidenschaftliche Autofahrerin

Foto: © Archiv des Heimatvereins Ostbevern

In Ostbevern nannte man sie allgemein die Doktersche, die Juristin Frieda Schwarz. 1994, vierzig Jahre nach ihrem Tod, widmete man ihr dort eine Straße, um an ihre Verdienste für Ostbevern gegen Ende des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren zu erinnern.

Zunächst wollte die junge Frieda Bahl Schauspielerin werden, verließ ihre Heimat, den Westerwald, und verbrachte die Zeit des Ersten Weltkriegs in Kalifornien. Zu Beginn der zwanziger Jahre kehrte sie nach Deutschland zurück, studierte Jura in Köln, promovierte in Leipzig und ließ sich nach ersten beruflichen Erfahrungen im Jugendgerichtswesen 1932 in Berlin als Anwältin nieder. Im gleichen Jahr heiratete sie den verwitweten Juristen Dr. August Schwarz, der 1929 beim Oberlandesgericht Hamm zum Senatspräsidenten ernannt worden war, und beantragte ihre Zulassung beim Amtsgericht Warendorf und beim Landgericht Münster.

1944 wurde das Ehepaar Schwarz nach Ostbevern evakuiert – wohl eine glückliche Fügung für das Dorf: Frieda Schwarz war es offensichtlich zu verdanken, dass es Ostern 1945, als der Ort bereits den US-amerikanischen Truppen übergeben worden war, nicht zur Katastrophe für das Dorf kam. Dank ihrer Sprachkenntnisse, ihren Erfahrungen und ihres Verhandlungsgeschicks konnte sie weitere Kampfhandlungen verhindern, vielen Ostbevernern die Kriegsgefangenschaft ersparen, die standrechtliche Erschießung des Dorfpolizisten sowie die Zerstörung des Schlosses Loburg abwenden. Mit List und Einfallsreichtum, so wird erzählt, habe sie einem Erkrankten Pusteln aufgemalt, vor einer ansteckenden Krankheit gewarnt und so betrunkene und randalierende Soldaten von der Loburg vertrieben.

Mit ihrem mutigen Einsatz in den letzten Kriegstagen gewann die Juristin das Vertrauen der Militärregierung, die Frieda Schwarz gemeinsam mit einer weiteren Frau – Maria Pellmann – als erste Frauen überhaupt in den Gemeinderat in Ostbevern bestellte. Darüber hinaus wurde Frieda Schwarz zur Vorsitzenden des Berufungsausschusses für Entnazifizierung im Regierungsbezirk Münster ernannt.

Ihre juristische Dissertation über „Das Handgepäck des Eisenbahnreisenden“ steht noch heute in der Bibliotheca Albertina in Leipzig. Ihre persönliche Vorliebe war – bezogen auf den Titel ihrer Doktorarbeit – aber offensichtlich eine andere: Tante Frieda sei eine begeisterte Automobilistin gewesen, erinnert sich ihre Nichte Gisela. Frieda Schwarz ging nicht nur mit der Zeit und ihren Herausforderungen, sondern war alles in allem wohl eine couragierte Frau, die das Steuer gern selbst in die Hand nahm.

Christa Paschert-Engelke

1 Postkarte an die Nichte Gisela. In: Archiv des Heimatvereins Ostbevern