Seite 6 von 9

„…die Bienen kommen immer zuerst.“

Maria Schratz

geb. Sander | * 1938

Drensteinfurt

Landwirtschaft/Natur

Maria Schratz

…noch vor Haushalt und Familie, vor dem Museum und vor den Pferden. Honig ist nicht nur das Lebenselixier ihrer Bienen, sondern auch das der Imkerin Maria Schratz.

In ihrem Heimatort Drensteinfurt hat sie vor 10 Jahren aus eigenen Mitteln ein privates, öffentlich zugängliches Bienenmuseum aufgebaut, das einzige im Kreis Warendorf. Für den Bestand konnte sie auch auf Gerätschaften aus vier Generationen Bienenzucht in der eigenen Familie zurückgreifen. Jetzt schwärmen nicht nur die Bienen zu ihrer ‚Beute‘ (Bienenwohnung) zurück, sondern seit Jahren im Sommer Schulklassen, Imkervereine, Gruppen und Naturfreunde und seit kurzem auch die Radler vom Werseradweg in Dat kleine Immenhuisken, das neben dem Wohnhaus der Familie Schratz steht. Denn Aufklärung tue Not, Parasiten wie die Varromilbe, Klimawandel und unser radikaler Umgang mit der Natur bedrohten die Bienenvölker.

Seit fast 45 Jahren ist Maria Schratz Imkerin, vielfach ausgezeichnet mit der Silbermedaille des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.), Honigprüferin, Bienenseuchensachverständige und Lehrlingsbetreuerin. Mit Honig, Kerzen und anderen verwandten Produkten ist die 70jährige weiterhin auf Wochen- und Bauernmärkten unterwegs. Heute versorgt sie noch 20 Völker. Doch anders als im Bienenstaat, wo die weiblichen Tiere neben der Königin den größten Anteil im Volk darstellen, haben die Frauen in der Imkerei bis ins 21. Jahrhundert eine eher geringe Bedeutung. Weniger als 5% der Imker sind Frauen. Maria Schratz erinnert sich, wie schwer es für sie als eine der wenigen Frauen zu Beginn der Ausbildung war. Stattdessen finden sich feingestickte Bienenmotive für Fleiß und Unermüdlichkeit im weiblichen Kontext. „Erst die Biologinnen, die zu den Bienen forschten, haben den Frauen in der Bienenkunde einen Platz gegeben.“ Heute wirbt der D.I.B. verstärkt um Frauen, ist man doch nicht nur um den Bienenbestand bemüht, sondern auch um den Nachwuchs in der Imkerei – wie bei Familie Schratz, in der auch Marias Kinder die Bienenzucht weiterpflegen.

Neben den kleinen, sechsbeinigen Tieren gehört Maria Schratz‘ Liebe auch großen Vierbeinern: Seit mehr als 30 Jahren trainiert die ausgebildete Voltigierlehrerin vor allem Kindergruppen, und auch hier erhielt sie bereits etliche Auszeichnungen. „Pferde und Bienen gehörten in der Imkerei schon immer zusammen; brachten die Imker mit Pferdegespannen doch stets die Bienenkörbe von einer Sammelstelle zur nächsten.“ Die Bienen von Maria Schratz hingegen haben einen festen Standort – vor Ort und in ihrem Herzen.

Christa Paschert-Engelke

„Ärztin mit Leib und Seele“

Hildegard Rotthege

1919 – 2013

Everswinkel

Medizin/Pflege

Hildegard Rotthege

Elf Mädchen und drei Jungs waren sie bei ‚Rottheges‘ auf dem großen Hof zwischen Everswinkel und Freckenhorst mit den fetten Weiden und den großen Viehbeständen gewesen. Hilde war die zwölfte. Sie und noch zwei Geschwister machten Abitur. 1940 fing Hilde mit dem Medizinstudium in Münster an. Zwanzig Prozent der Studierenden waren Frauen. 1958 schraubte sie ihr glänzend weißes Emailleschild am Prinzipalmarkt in Münster, dort wo heute die Westfälischen Nachrichten sind, an die Hausmauer: Dr. Hildegard Rotthege, Fachärztin für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, alle Kassen. Die Praxis lag im ersten Stock. Zuvor hatte sie als Assistentin von Dr. Wesener, zunächst in Maria Frieden in Telgte, dann später in Weseners Privatklinik am Aasee gearbeitet. Nach seinem plötzlichen Tod öffnete sie 1956 ihre eigene Praxis, zunächst in ihrer Privatwohnung – typisch für unverheiratete Ärztinnen in der damaligen Zeit. Und sie arbeitete allein – eine Sprechstundenhilfe konnte sie nicht bezahlen. Nach eineinhalb Jahren erhielt sie endlich die begehrte Kassenzulassung. Frauen mussten darauf meist deutlich länger warten als Männer, nicht zuletzt da die Ärztekammer und auch der Zulassungsausschuss ausschließlich aus Männern bestanden.

Frau Doktor war die erste Frauenärztin in Münster, und sie war erfolgreich. Nach fünf Jahren zog sie weiter in die Bogenstraße, trennte Arbeiten und Wohnen, stellte eine Arzthelferin ein. Manchmal hatte sie 50 bis 60 Patientinnen am Tag, dazu Hausgeburten. Ärztin war sie mit Leib und Seele. Sie wollte jeder Patientin gerecht werden, was oft bedeutete, viel Zeit für die einzelnen zu haben statt teurer Apparate. An der Bogenstraße blieb sie bis Ende 1984 – fast 40 Jahre war sie Ärztin gewesen. Mit der neuen Generation der Medizintechnik wollte sie nichts mehr zu tun haben. Selbst wenn sie heute auf dem Münsteraner Wochenmarkt einkauft, grüßen sie noch so manche „alte“ Kinder, die sie vor 40, 50 Jahren auf die Welt gebracht hat. <br>

Fast wäre sie von ihrer beruflichen Laufbahn abgekommen. Als ihr Bruder sich nach dem Krieg in Freckenhorst als Tierarzt niederließ, wollte die Mutter, dass Hilde ihm zur Hand ging. Zu ihrem Glück heiratete der Bruder ihre beste Freundin, auch eine Ärztin – und Hildegard konnte mit ihren Assistenzjahren im Franziskus-Hospital in Münster beginnen.

Christa Paschert-Engelke

„…ein jungfern kloster und darin Roswindis kayers Caroli magni schwester“1

Roswindis von Liesborn

Die Heilige Roswitha | 9. Jahrhundert

Wadersloh

Kloster/Kirche/Religion

Bronzerelief, vom Heimatverein Liesborn für die Turmkapelle gestiftet

Foto: © Andrea Brockmann

799 gründete Karl der Große im Kirchspiel Liesborn ein Kanonissenstift, stattete das Kloster mit kostbaren Reliquien aus, die der Frankenkönig gemeinsam mit Papst Leo III. nach Liesborn brachte, und setzte als erste Äbtissin des Liesborner Frauenkonvents seine Schwester Rotswindis ein. So will es zumindest die Tradition, die Legende, der Volksglaube. Doch einen urkundlichen Nachweis gibt es nicht, die „Fakten“ stammen allesamt aus der klösterlichen Memorialüberlieferung. Auch ist eine Schwester Karls mit diesem Namen nicht bekannt, die edle Abkunft aus der stirps Karolina ist also eher fragwürdig. Nichtsdestotrotz führte die überragende Rolle, die Karl dem Großen bei der Gründung Liesborns zugeschrieben wird, und die verwandtschaftliche Einbindung der ersten Äbtissin Rotswindis dazu, dass das Kanonissenstift und spätere Benediktinerkloster als eines der ersten und vornehmsten des Reiches gelten sollte. Und bis heute ist Rotswindis, die als Heilige Roswitha mit dem Patronatsfest am 29. April verehrt wird, fest im Heiligenkalender und im kulturellen Gedächtnis verankert.

Nach der Klosterchronik von 1587 wurde Rotswindis „sub turri parochiae“ begraben, an jener Stelle, wo die zwölfte und vorletzte Äbtissin des Kanonissenstifts Liesborn, Oderadis, später, um das Jahr 1100, einen steinernen Turm mit Kapelle errichten ließ. Die zuvor nicht überbaute Grablege der Rotswindis war vermutlich der Anlass für den Turmbau. Bei Ausgrabungen im Jahr 1980 stieß man in der Turmkapelle auf ein sehr tief gelegenes Grab. Das darin liegende Skelett könnte das der ersten Äbtissin sein, es wurde bei den Ausgrabungen aber nicht näher untersucht und befindet sich heute noch an der aufgefundenen Stelle. Ein Bronzerelief an der Kapellenwand erinnert an die nach wie vor innig verehrte „Gründerin“ von Liesborn.

Andrea Brockmann

1 Janssen, Johann, (Hg.), Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster, Band 3: Die Münsterischen Chroniken, Münster 1856, S. 299

„Weiter so, gleich hast du’s!“

Johanna Rose

1897 – 1965

Ahlen

Bildung/Wissenschaft

Soziales Engagement

Johanna Rose

Mit diesen Worten motivierte die Sonderschullehrerin Johanna Rose immer wieder ihre Schüler. Stets schaffte sie es, ihnen Mut zu machen und sich ihnen liebevoll zuzuwenden.

Nach Abschluss ihrer ersten Lehrerprüfung in Paderborn im Jahre 1917 hatte sie in Bonn Psychologie studiert und wollte promovieren. Aber der Tod des Vaters zwang sie, diese Pläne aufzugeben und als Lehrerin zu arbeiten. Weil sie sich ganz besonders den lernschwachen Schülern widmen wollte, bildete sie sich zur Hilfsschullehrerin fort und legte 1922 in Essen eine entsprechende Prüfung ab. Von da an arbeitete sie an einer Bottroper Hilfsschule.

1937 wurde sie nach Ahlen strafversetzt, weil sie sich an ihrer früheren Arbeitsstelle für die katholische Bekenntnisschule eingesetzt hatte und nicht bereit gewesen war, dem nationalsozialistischen Lehrerbund beizutreten. <br>

Als sie 1937 nach Ahlen kam, setzte sie ihre Tätigkeit an der Pestalozzi-Schule fort. Während des zweiten Weltkriegs leitete sie die Schule. Nach dem Krieg nahm sie bereits im September 1945 als einzige Lehrerin mit 44 Schülern den Unterricht wieder auf. Tatkräftig erbat Johanna Rose in dieser schwierigen Zeit für ihre Schüler Mehl, Kartoffeln, Rüben und ab und zu Butter von den Bauern aus der Umgebung Ahlens. Außerdem schaffte sie es, von der Zechenleitung Kohlen für den Ofen der Schule zu organisieren, so dass ihre Schüler wenigstens während des Unterrichts weder frieren noch hungern mussten. Für viele Kinder war es in dieser Zeit die einzige Mahlzeit am Tag.

In ihrem weiteren Schulleben war ihr die Betreuung der Junglehrer, die Zusammenarbeit mit den Eltern und karitativen Einrichtungen besonders wichtig. Johanna Rose war Lehrerin aus Leidenschaft, sie ging ganz in ihrem Beruf auf: „Sie war ein kluger Mensch und besaß die Fähigkeit, verworrene Dinge richtig zu beurteilen. Sie hatte ein selbstloses liebendes Herz. Ihre Kinder waren ihr ins Herz geschrieben.“1

Sie setzte sich unermüdlich und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit für die Belange der Sonderschule ein. Auch nach ihrer Pensionierung 1960 fühlte sie sich ganz mit der Schule verbunden und klagte ihrer Nachfolgerin: „Ohne Schule ist das Leben nichts!“

1965 verstarb Johanna Rose in ihrem Geburtsort Borgentreich. Zwölf Jahre später erhielt die Pestalozzi-Schule in Erinnerung an ihre ehemalige Lehrerin den Namen Johanna-Rose-Schule.

Ulrike Rossi-Epke

1 Fischer, ehemalige Kollegin am Gymnasium St. Michael

„…ich arme betrübte und swangere Fraue… mit dem greulichen Laster der Zauberey besudel…“1

Else Rode

* 1617

Sendenhorst

Gewalt

Recht/Rechtlosigkeit

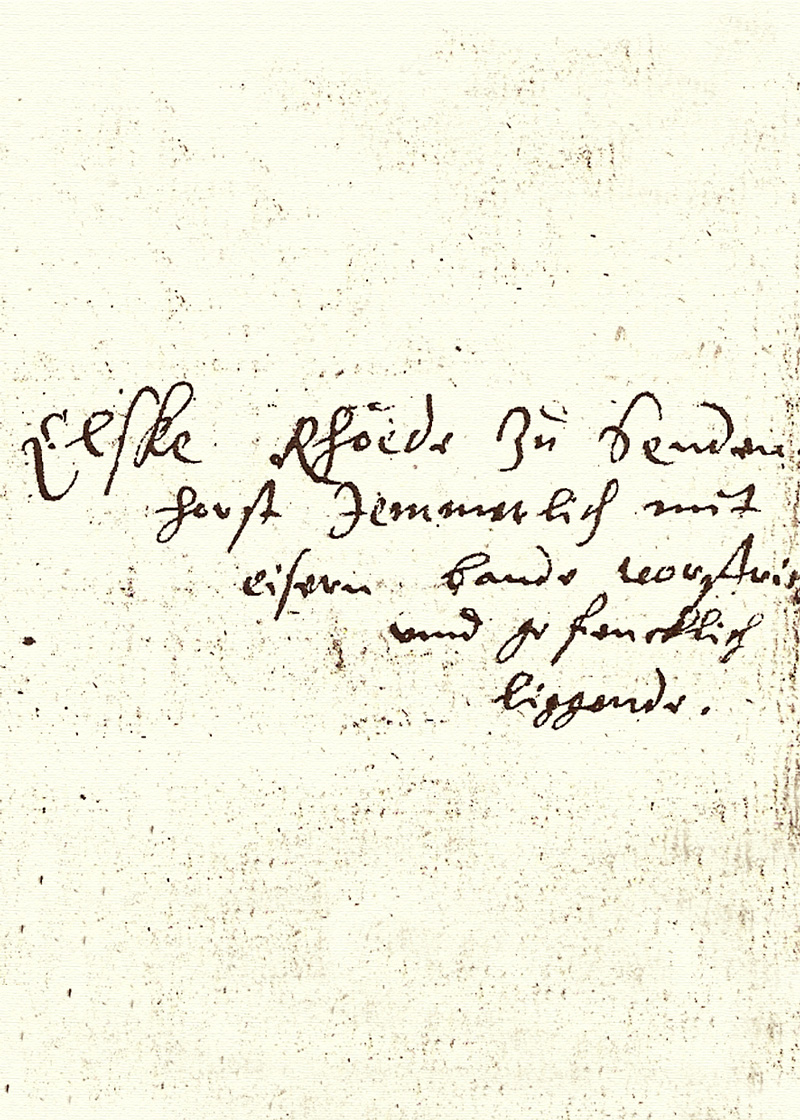

Abb. Auszug aus den Prozessakten

Am 3. November 1617 wird der Fall Else Rode in der Stadt Sendenhorst, in der damals ca. 1000 Menschen lebten, aktenkundig. Wenige Jahre nach dem Prozess gegen Else Rode erreichen die Hexenjagden, die sich auch in den Nachbarorten Ahlen, Albersloh, Hoetmar und Warendorf ereigneten, schließlich einen ihrer Höhepunkte. Es ist eine Zeit großer sozialer Unsicherheiten. Missernten, Seuchen und Kriege versetzen die Menschen in ganz Europa in existentielle Angst und Schrecken. Aus Mangel an Erklärungen und zum Teil auch als Möglichkeit, sich an unliebsamen Nachbarn zu rächen, wurden diese Katastrophen häufig auf Schadenszauber zurückgeführt. Diese Begründung führte schließlich seit dem 16. Jahrhundert zur Verfolgung von mehr als 70.000 Menschen als Zauberer und Hexen, zu denen in der Mehrzahl Frauen gehörten, die ohne Unterschied von Stand und Rang Denunziationen, Folterungen und dem Tod ausgesetzt waren.

Auch die Sendenhorsterin und Hausbesitzerin Else Rode gehört zu diesen Verfolgten und verliert in einem sogenannten Hexenprozess ihr gesamtes Vermögen. Laut Zeugenaussagen habe die Beklagte sich „mit dem greulichen Laster der Zauberei besudelt“ oder „habe zum wenigsten dermassen starken verdacht auf sich geladen“, dass ihr der Prozess gemacht werden sollte.

Die genauen Vorwürfe lassen sich aus den Akten nicht mehr feststellen, dürften sich aber im üblichen Rahmen bewegen: Angeklagt wurden die meisten Frauen als Hexen unter dem Verdacht des Schadenszaubers, z. B. Kinder oder Vieh vergiftet zu haben, der Teufelsbuhlschaft, dem Pakt mit dem Teufel oder der Teilnahme am Hexensabbat. Welche tatsächlichen Interessen die sogenannten Zeugen mit der Verleumdung verfolgen, ist nicht mehr nachvollziehbar.

Fest steht, dass Else Rode zur Zeit ihrer Verhaftung schwanger ist, der Vater des Kindes in den Prozessakten jedoch nicht auftaucht. Die Winterzeit steht bevor, die Haftbedingungen sind hart und unmenschlich. Da das Gefängnis nicht fluchtsicher ist, wird sie wie die anderen Gefangenen angekettet und muss die letzten Schwangerschaftsmonate in eisernen Fesseln „ahm Halse, Hende unndt Füeße“ verbringen. Caspar Schenckinck, Stadt- und Gorichter, lehnt eine Hafterleichterung ab, sodass Else Rode sich zweimal an den Bischof von Münster wendet, er möge doch befehlen, dass sie wegen der bevorstehenden Niederkunft von den „Eisenbanden“ und dem „Gefencknisse“ befreit werde.

Man wartet die Geburt ihres Kindes ab, das sie Ende Januar 1618 zur Welt bringt, um sie dann drei Wochen später „hochnotpeinlich“, das heißt unter der Folter zu befragen. Nach neun Monaten Gefängnis und mehrfacher Folter wird sie zuletzt ohne Geständnis „der Hafft erlassen und des Landes demnegst verwiesen“, wobei man ihr obendrein noch die Kosten des Verfahrens wie ihre Unterbringung im Gefängnis und das Geld, das der Scharfrichter für jede Tortur erhält, in Rechnung stellt. Mit diesem Urteil entgeht sie zwar dem Scheiterhaufen, aber eine mittellose Frau mit einem Säugling für immer des Landes zu verweisen kommt – am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges – einem Todesurteil gleich.

Christa Paschert-Engelke

1 StAM AV Msc. Nr. 317

„Die weise Urmutter mahnt“1

Elisabeth Reckmann

geb. Hölscher | 1894 – 1976

Beckum/Oelde

Warendorf

Politik/Verwaltung

Elisabeth Reckmann inmitten von männlichen Abgeordneten

Über die einzige weibliche Abgeordnete der Stromberger Gemeindevertretung und des Beckumer Kreistages während der Zeit der Weimarer Republik gibt es neben der Angabe ihres Namens und eines Fotos, das sie inmitten einer Schar von männlichen Parlamentariern zeigt, kaum Überlieferungen.

Die engagierte Hausfrau und Mutter von drei Kindern, die in Wadersloh geboren und aufgewachsen war, zog Anfang der 1920er Jahre anlässlich ihrer Heirat mit dem Schreiner Heinrich Reckmann nach Stromberg, in den Ort, der über 50 Jahre der Wirkungsbereich ihrer vielfältigen Aktivitäten werden sollte.

Nachdem sie bereits 1925 als einzige Mandatsträgerin der „Liste Kleinlandwirtschaft” in den Beckumer Kreistag gewählt worden war, wechselte die unter der Berufsbezeichnung „Hausfrau“ bzw. „Ehefrau“ geführte Kreistagsabgeordnete 1929 in die Zentrumspartei, für die sie bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Kreistag im Jahre 1932 im Beirat des Kreisjugendamtes tätig war. Gleichzeitig wurde sie wiederum als einzige weibliche Kandidatin neben elf männlichen Mandatsträgern in den Stromberger Gemeinderat gewählt, aus dem sie schließlich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ausscheiden musste, obgleich sie anlässlich der Wahl zur Gemeindevertretung mit ihrer Arbeiterliste „Reckmann und Höckelmann“ unter insgesamt fünf Listen die zweitmeisten Stimmen in Stromberg erhalten hatte.

Neben ihrer parlamentarischen Arbeit war Reckmann bis zu dessen Auflösung im Jahre 1933 im „Pächter- und Kleinbauernbund“ tätig, der sich maßgeblich für die Gründung von Ländlichen Fortbildungsschulen und Kleinsiedlerstellen einsetzte. Zudem war die rede- und schreibgewandte Frau, die lange Jahre in ihrem Heimatort für die ‚Glocke’ als freiberufliche Redakteurin tätig war, stets erste Ansprechpartnerin für Probleme und Anfragen ihrer Mitbürger/-innen.

Ihr couragiertes Auftreten wurde ihr am 23. August 1944 zum Verhängnis, als sie während der „Aktion Gewitter“, einer umfassenden Verhaftungsaktion nach dem gescheiterten Attentat des 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler, als einzige Person aus Stromberg festgenommen und in Münster drei Tage lang inhaftiert wurde.

Nach dem Zeiten Weltkrieg engagierte Elisabeth Reckmann sich in zahlreichen sozial-caritativen Vereinen. Zugleich war sie Mitbegründerin und erste Vorsitzende des „Verein für Stromberger Freilichtspiele in Stromberg i. W.“ (1951 – 1955), an dessen Bühne sie bereits im Jahre 1930 als Darstellerin der „weisen Urmutter“ in dem Schauspiel „Die Kreuznacht on Stromberg“ debütierte.

Julia Paulus

1 Bildunterschrift, In: Ulrich Gehre, Fünfzig Jahre Freilichtspiele in Stromberg. Das Spiel auf den Stufen: Eine Chronik, Oelde 1975, S. 14

„…in erwegung aber was für schaden das Closter gelitten, hatt sie sich mußen Resolvieren…“1

Anna Maria Plönies

Amtszeit 1639 – 1677

Telgte/Warendorf

Handwerk/Handarbeit

Kloster/Kirche/Religion

Wirtschaft/Unternehmen

Kupferstich des Vinnenberger Marienbildnisses, 1674

© Bildarchiv Museum Heimathaus Münsterland/Krippenmuseum, Telgte

1654, im selben Jahr, in dem in Telgte für das Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter eine Kapelle gebaut wurde, beantragte die Äbtissin Anna Maria Plönies der nahegelegenen Benediktinerinnenabtei Vinnenberg beim Fürstbischof, am Mariä-Geburtstag (8. September) eine Prozession zu genehmigen – und zwar mit einem eigenen, dem Vinnenberger Marienbildnis. Diese holzgeschnitzte, handgroße Bildplastik Mariens mit dem Jesuskind auf dem Schoß, die seit Bestehen des um 1256 errichteten Klosters aufgestellt war, hatte allerdings bislang für die marianische Frömmigkeit im Klosterleben – wie insgesamt – keine bedeutende Rolle gespielt. Das sollte sich jetzt ändern! Anders als in Telgte, wo der Fürstbischof maßgeblich Einfluss auf die Steuerung der Marienwallfahrten in seinem Bistum nahm, ging der neue Kult um das Vinnenberger Bildnis von den Frauen des Klosters Vinnenberg selbst aus.

Die Zeichen der Zeit erkennend, nutzte Plönies die anwachsende, von Kirche und Staat gesteuerte Volks- bzw. Marienfrömmigkeit, um ihr eigenes Kloster zu stärken. Als sie als eine der jüngsten Ordensfrauen 1639 zur Äbtissin gewählt wurde, stand das im Dreißigjährigen Krieg heruntergewirtschaftete und verschuldete Kloster vor dem Ruin, was dazu führte, dass die Gläubiger 1645 sogar auf seine Auflösung drangen. Daraufhin fuhr Anna Maria Plönies, die aus einer einflussreichen Münsteraner Patrizierfamilie stammte, mit ihrer Priorin nach Münster, riss die Vorladungen eigenhändig von den Kirchentüren und nahm die Verwaltung des Klosters selbst in die Hand, verkaufte Ländereien, tauschte, sparte und hielt ihren Konvent an, textile Handarbeiten herzustellen. Für das mittlerweile „wundertätige“ Gnadenbild ließ sie eine wertvolle Krone und einen Mantel fertigen, schaffte einen entsprechenden Tragealtar an, der bei der Prozession von mehreren „Engeln“, Mädchen aus Milte, getragen wurde, bestellte Musikkapellen, ließ nach der Messe Brot und Bier aus eigener Herstellung verkaufen, und zur Kultpropaganda investierte sie in Andachtsbildchen mit Kupferstichen des Marienbildnisses. Sogar an eine Ablassurkunde, die in Rom ausgestellt werden musste, dachte sie, um die Attraktivität der Wallfahrt zu erhöhen.

Mit ihrem Engagement machte sie Vinnenberg nicht nur zu einem bis heute beliebten Marienwallfahrtsort, sondern sorgte stets für eine gefüllte Opfer- und Klosterkasse, aus der sie z. B. 1658 ein Armenhaus für Milte stiften konnte.

Christa Paschert-Engelke

1 Zitiert nach Hückelheim, Johannes, Äbtissinnen des Klosters Vinnenberg, In: Warendorfer Blätter 9 (1910), S. 43f.

2 2005 wurde das Kloster, in dem sich 1898 – nach der Aufhebung im Rahmen der Säkularisation 1810 – wieder eine Benediktinerinnengemeinschaft niedergelassen hatte, geschlossen.

„Und wo sind die anderen…?“1

Therese Münsterteicher

geb. Nübel | 1897 – 1967

Ahlen

Gewalt

Recht/Rechtlosigkeit

Soziales Engagement

Therese Münsterteicher

Foto: Privatbesitz Luise Ostermann

1996 bekam unter großer öffentlicher Anteilnahme ein kleiner beschaulicher Platz in Ahlen den Namen „Therese-Münsterteicher-Platz“. 2002 wurde mit ebenso breitem öffentlichem Interesse eine Biographie über Therese Münsterteicher vorgestellt. Ihre Grabstätte auf dem Ahlener Südfriedhof wird bis heute regelmäßig von einer Schulklasse der Geschwister-Scholl-Schule gepflegt.

Wer war diese Frau? Was war in ihrem Leben, das solch eine Aufmerksamkeit erregte?

Therese Münsterteicher wurde am 4. Februar 1897 als viertes Kind der Familie Nübel in der Nähe von Hövelhof im Delbrücker Land geboren. Sie wuchs auf dem Land auf, in einem bäuerlichen Umfeld, in dem viel Arbeit, wenig Geld und ein strenges Regiment der Mutter den Alltag bestimmten.

Die insgesamt sechs Geschwister hielten dennoch gut zusammen, auch als fünf von ihnen sich auf den Weg machten in die aufblühende Industrie- und Zechenregion um Ahlen herum. Mit 16 Jahren, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, kam auch Therese nach Ahlen. Sie zog in die Klosterstraße zu ihrer Schwester. Mit der verstand sie sich wie mit einer guten Freundin. Sie suchte sich Arbeit. Sie brachte Brötchen herum, fuhr mit dem Fahrrad quer durch ihre neue Heimatstadt, strahlte dabei Optimismus und ansteckende Lebensfreude aus. So knüpfte sie rasch Kontakte und war oft Mittelpunkt in ihrer Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis.

In den 20er Jahren fand sie Arbeit in der Emaillefabrik Rollmann & Tovar. Hier, am Packtisch, freundete sich Therese, die nur „Thres’ken“ oder „Thres’chen“ genannt wurde, besonders mit einem jungen Mädchen, Rosa Moszkowicz, an. Rosa hatte zu Hause kleinere Geschwister, um die sie sich liebevoll kümmerte. Und Therese kümmerte sich mit, übertrug ihre Freundschaft auf die gesamte Familie.

Sie gab die Freundschaft nicht auf, hielt zu der jüdischen Familie Moszkowicz, auch als die Nationalsozialisten in ihrer Schreckensherrschaft Menschen jüdischer Religion und Herkunft zu Staatsfeinden und Untermenschen degradierten und selbst Mitmenschlichkeit und Freundschaft unter Strafe stellten. Sie besuchte ihre Freunde, stellte ihr Fahrrad offen vor die Haustür, sie brachte ihnen Lebensmittel und warnte sie, wenn sie von geplanten Aktionen gegen Juden erfuhr. Sie suchte nach ihnen in der Pogromnacht des 9. November 1938. Als 1939 die Familie Moszkowicz nach Essen zwangsumquartiert wurde, packte sie ihre Taschen voll mit Brot, Kohlköpfen und Ziegenfleisch, fuhr nachts heimlich mit dem Zug und traf sich im dunklen Grugapark mit ihrer Freundin. Therese half, so lange sie konnte – so lange bis alle Familienmitglieder ihren furchtbaren Weg in die Deportationszüge und Konzentrationslager antreten mussten.

Als einziger überlebte Rosas Bruder Imo. Er wurde ein namhafter Schauspieler und Regisseur und brachte Jahre nach Thereses Tod den Erinnerungsstein an sein „Tante Thres’chen“ ins Rollen.

„Und wo sind die anderen? Wo sind die anderen?“

Therese sah Imo an, der vor ihr stand, an ihrer Haustür in der Gartenstraße. Er stand da, abgemagert, kahlgeschoren, allein<br>.

„Wo sind die anderen, Imo?“ Sie schaute ihn lange still an.

Dann nahm sie ihn in die Arme.2

Hildegard Offele-Aden

1 Offele-Aden, Hildegard, Therese Münsterteicher. „Und wo sind die anderen?“ Stadt Ahlen, Der Bürgermeister, VHS und Kulturabteilung, März 2002, S. 7

2 Ebenda

„Ich brauch das einfach!“

Wilma Meyer-Carlstädt

geb. Bredemeyer | 1906 – 2000

Warendorf

Politik/Verwaltung

Soziales Engagement

Wilma Meyer-Carlstädt anlässlich der Verleihung des Ehrenrings 1989

Foto: © Fotostudio Kaup Warendorf

In ihrem Nachruf trauerten die Genossinnen und Genossen um „die Mutter der SPD im Kreis Warendorf“, der Kreisverband der AWO nimmt Abschied von der Gründerin und Ehrenvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt in Warendorf, die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen gedenkt der Gründerin der ersten sozialdemokratischen Frauengruppe: die Genossin Wilma Meyer-Carlstädt war 74 Jahre aktives Mitglied der SPD. 1906 in Hannover geboren als Tochter eines Oberbäckers, der als „Gewerkschaftler der ersten Stunde“ galt, war sie von Haus aus der Sozialdemokratie nahe. Wegen ihrer sozialen Herkunft durfte sie, „das Proletenkind“1, das Lyzeum nicht besuchen. Stattdessen machte sie an einer Privatschule die Mittlere Reife, arbeitete als Sozialarbeiterin, dann als examinierte Krankenschwester in Hamburg.

Später zog sie mit ihrer Familie nach Münster. Ihr Ehemann Theo hatte dort eine Stelle als Buchhändler gefunden. Während der Zeit des Nationalsozialismus, als sie mit ihren beiden Söhnen Peter und Dieter allein lebte und Theo „auf hoher See“ bei der Kriegsmarine war, setzte die Gestapo sie unter Druck, wollte, dass sie die Namen von Sozialdemokraten in Hannover „herausrückte“: „Haben sie aber nicht gekriegt.“

Nachdem ihr Haus im Krieg zerstört wurde, floh sie mit ihren Kindern nach Freckenhorst. Hier baute ihr Mann nach dem Krieg den SPD-Ortsverein wieder auf, in dem auch sie mithelfen wollte, die neue Demokratie lebendig werden zu lassen. Allerdings wurde ihr – der Genossin – recht schnell deutlich gemacht, dass sie sich „als Ehefrau und Mutter“ zurückzuhalten hatte. „Die hätten mich ja groß angeguckt. Frauen hatten in der Politik nichts zu suchen“ – auch oder vor allem in der SPD nicht. Doch bei dieser Rollenzuweisung beließ sie es nicht. „Immer wieder kamen Elendszüge in Warendorf an, die meisten wurden in den Ställen des Landgestütes untergebracht, und Frau Meyer-Carlstädt half, so gut sie konnte.“2 Neben ihrem sozialen Engagement machte sie sich beruflich selbständig – mit einer sogenannten Automatenwäscherei3 an der Oststraße in Warendorf – und finanzierte ihren Söhnen das Studium.

Und trotz Argwohn blieb sie auch politisch aktiv. Schließlich wurde sie 1964 in den Rat der Stadt Warendorf gewählt – als eine der wenigen Frauen. Zehn Jahre engagierte sie sich in diesem Amt für Jugend, Soziales, Senioren, für Aussiedler/innen und ausländische Menschen. Als Vorsitzende des Ortsvereins AWO Warendorf setzte sie sich zudem besonders für die Kinder- und „Altenerholung“ und die Altenstube in Warendorf ein. Ihr großes sozialpolitisches Engagement ließ sie noch mit über 90 Jahren und trotz ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit an allen Ratssitzungen in Warendorf interessiert teilnehmen, denn: „Ich brauch das einfach!“

1989 zeichneten die Warendorfer ihre „alte Dame“ mit dem Ehrenring der Stadt aus; zehn Jahre zuvor hatte Wilma Meyer-Carlstädt bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.

Christa Paschert-Engelke

1 Auch alle weiteren nicht anders gekennzeichneten Zitate nach Dicke, Jan Nikolas, „Proletenkind und Trümmerfrau“, In: ASF im Unterbezirk Warendorf (Hg.), Jubiläumsschrift: 20 Jahre Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen im Unterbezirk Warendorf, 1995

2 Aus der Rede anlässlich der Verleihung des Ehrenrings am 15. April 1989 durch Bürgermeister Drescher

3 Es handelte sich um eine Wäscherei mit den ersten Waschvollautomaten. Wilma Meyer-Carlstädt beschäftigte dort mehrere Personen.

„Ich wollte einfach etwas tun.“

Regina Liekenbrock

* 1925

Oelde

Handwerk/Handarbeit

Kunst/Architektur

Regina Liekenbrock

Foto: © Ulrike Rossi-Epke

Sie hatte nie den Traum Künstlerin zu werden, und doch ist sie es geworden.

In ihren gegenständlichen Skulpturen, oft Frauenfiguren, meint man die Künstlerin selbst wiederzuerkennen: zierlich, schmal sind sie, sehr schlank, oft mit überlangen Gliedern, aber in ihren Gesten eindeutig, präsent, ausdrucksstark, auf das Wesentliche reduziert. Es sind Stärke und Leichtigkeit, die sich in ihren Figuren zeigen. Auf Gegenständliches lässt sie sich nicht beschränken. In ihren rein formalen Werken zeigt sie klare, harmonische Formen. Sie setzt sich lange und intensiv mit ihren Arbeiten auseinander, immer wieder betrachtet sie sie selbstkritisch, oft ändert sie noch etwas, sie ist nur mit dem Besten zufrieden.

Mit dem Ergebnis vor Augen vergisst man, dass Bildhauerei harte Arbeit ist, die viel handwerkliches Geschick verlangt. Kennt man die schmale, zierliche Frau, so traut man ihr nicht zu, dass sie die Werkzeuge beherrscht, die zur Holz- und Metallverarbeitung notwendig sind. Doch vor Arbeit hat sich Regina Liekenbrock nie gescheut. Aufgewachsen auf dem elterlichen Hof in Stromberg am Burgplatz, dort, wo sie auch heute noch lebt und arbeitet, wollte sie nach dem Krieg etwas lernen. Zwar waren Lehrstellen für Mädchen knapp, dennoch ergriff sie die Chance einer Holzbildhauerlehre. Alles andere, so sagt sie, entwickelte sich daraus, und so wurde sie mit der Zeit eine anerkannte Künstlerin.

Nach Abschluss ihrer Lehre setzte sie ihre Ausbildung an den Werkkunstschulen in Bielefeld und Münster fort, die sie mit Aufträgen aus der heimischen Möbelindustrie finanzierte. Der Kreiskunstverein ermöglichte ihr, in der Region bekannt zu werden. Sie nutzte die Chance mit überzeugenden Arbeiten wie „Wäscherin“ oder „Im Gespräch“. Regina Liekenbrock hat Kunst für den öffentlichen Raum geschaffen, ihre wichtigsten Auftraggeber sind die Kommunen. Ihre Reliefs und Skulpturen sind auf öffentlichen Plätzen in der Region zu sehen, wie in Münster, Ahlen, Vorhelm, Oelde, Beckum, Albersloh und Stromberg. Es sind Arbeiten in Holz, Metall, Kunststoff und Keramik.

In letzter Zeit beschäftigt sie sich stärker mit religiösen Motiven. „Das muss am Alter liegen“, meint sie, „man sucht und hofft.“ Dabei lächelt sie still. Weil ihr die Arbeit in der Gießerei zu anstrengend wird, arbeitet sie seit einiger Zeit mit ihrem Lieblingsmaterial Eichenholz. Und noch immer beschreitet sie neue Wege: Sie malt und setzt sich aktiv mit der Farbgebung auseinander. So ist sie von der Form zur Farbe gekommen. Arbeiten und kreatives Schaffen sind ihr Leben.

Ulrike Rossi-Epke